中国经济去年真的成长了5.2%吗? 并非人人都赞同

由於对中国官方经济数据的准确性存在由来已久的怀疑,另起炉灶独立估算的做法颇为常见。上周,在北京方面称2023年经济增幅符合约5%的全年目标後,分析人士也活跃起来。

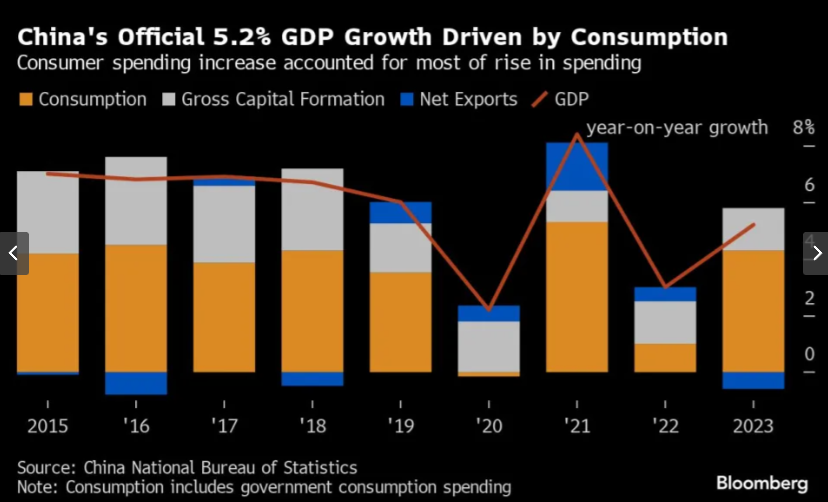

彭博社报道,受防疫限制取消後消费反弹的提振,外界普遍认同,去年经济的确实现了成长。国家统计局编制的数据明确地显示了这一点:例如国内航班数量丶消费类企业收入增幅等。

官方和独立估算还认同,地产建设剧烈下滑,加上地方政府融资吃紧丶出口走低,给经济构成压力。

双方看法存在分歧的包括投资数据,官方数据显示制造业和基建支出飙升,抵消了房地产所造成的拖累。

但有人对此并不认同。荣鼎谘询(Rhodium Group)董事Logan Wright表示,去年整体投资基本持平,意味着GDP数据「极大地高估了」中国2023年的增幅。他认为,实际数据可能在1.5%左右。

对中国官方投资数据(衡量住房丶工厂和基建等开支)的怀疑,因近年来数据频繁修正所致,最新的数据也暗示调整幅度异常之大。

国家统计局数据显示,2023年名义固定资产投资成长3%。但指出,50.3万亿元(7.1万亿美元)的总投资额不可与所公布的2022年数据做比较,原因包括「统计执法检查中发现的问题数据」。

Pantheon Macroeconomics的经济学家认为,2023年的固定资产投资增速数据意味着之前一年的总投资下修了7万亿元,相当於17%。他们说,这样的调整是「惊人的」。

荣鼎对2023年的增幅预期处在较低端。彭博搜集的独立估计样本显示,其他预测人士对於增幅的估值有的高达7.2%。预测人士缺乏统一看法,是官方数据仍然能够充当市场和讨论中国经济时的一项参考的理由之一。

荣鼎根据较底层的数据,例如房地产投资丶信用卡贷款和政府支出等,以「自下而上」的方法来评估消费丶投资和净出口对整体经济成长的贡献。Wright认为,这些信息通常仍然来自官方渠道,比总体成长数据更可靠。

但其他采取类似方法的分析人士却得到了不同的估算值。

QuantCube Technology的GDP China Nowcast指标基於一系列非官方数据,包括空气污染数据丶航运,和线上报告文本分析等。公司称,该指标今年「与官方发布的数据非常接近」。

当经济放缓时,外界对中国GDP数据的怀疑情绪往往会明显升温;官方公布普遍封锁之下2022年仍然取得了3%的成长後,疑问甚嚣尘上。根据《中国经济评论》的一篇论文,根据太空追踪的夜间灯光数据等分析,2022年防疫措施令GDP损失了3.9%。

2022年估算值较低,可能意味着2023年会更高。例如,Fathom Consulting根据从计量经济学角度来看,较为不易受到人为操纵的官方数据进行自下而上的估算,认为去年成长了7.2%,2022年成长了0.9%。

「这样的基期效应现在已经结束,我们对2024年的估算是回归更加‘正常的’增幅,4%左右,」Fathom经济学家Juan Orts表示。

一些经济学家则完全不信任自下而上估算方法的准确性。原因之一是,随着中国经济的发展,经济活动的结构也会发生转变。

大约十年前,「李克强指数」盛行,依赖用电量丶铁路运量和银行贷款增幅作为GDP的替代指标。但由於中国经济当前的大头是服务业,重工业发挥的作用减小,该指数已经不再时兴。

另一个办法是采用官方名义GDP数据(未经通膨调整),再适用独立的物价平减指数,进而得出实际成长率。在疫情前,这种方法渐渐热门,官方平减指数被普遍视为平抑实际GDP增速的一项工具。

然而,哪项平减指数效果最佳,却并无共识。

Pantheon Macroeconomics称,使用其平减指数计算,去年实际GDP成长了约4.9%。但TS Lombard使用该机构自身的调整公式,计算得出的是3.6%。

高盛集团的经济学家尝试用非中国数据来估算增幅,借助自华进口数据,加上出口与增速之间的相关性指标来进行计算。他们在去年10月的一份报告中得出结论称,近年来以此种方法计算的结果「基本符合官方GDP增速」。

另有估算基於大宗商品消费和工业产值,则「温和地低於」官方数据。「中国经济究竟放缓了多少?」人们问道。「这个简单的问题,回答起来却难上加难。」